Filmemacher werben auf ihren Postern mit Sätzen wie Nach einer wahren Geschichte oder Inspiriert von wahren Begebenheiten. Diese Aussagen sind immer häufiger anzutreffen, so zum Beispiel bei Filmen wie 12 years a slave, Schindler’s Liste oder 127 Stunden. Beeindruckende Menschen und Geschichten, welche dramatische Erlebnisse hatten. Sogar bei Horrorfilmen wie Die Heimsuchung (The Conjouring), in dem ein vom Geist einer Hexe bessessenes Haus eines Exorzismus bedarf, behaupten die Autoren, dass die Geschichte auf echten Fallakten beruhe.

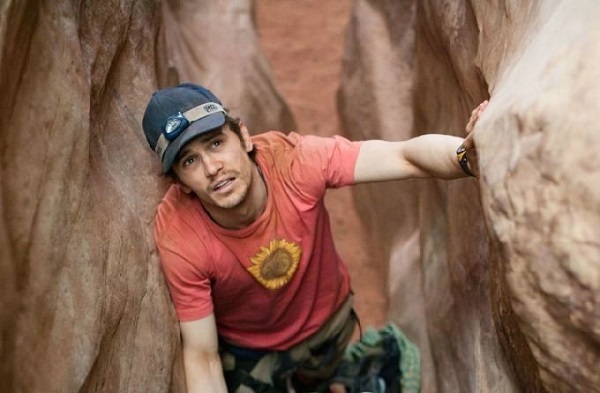

Löst der Film 127 Stunden über die Geschichte von Aron Ralston mehr Emotionen in uns aus, wenn wir wissen, dass er das tatsächlich durchlebt hat? Welchen Einfluss hat dieses Wissen auf unser Unterhaltungserleben? Erfahren wir laut Forschung dann mehr Freude, Nervenkitzel oder Spannung, wenn die Geschichte auf realen Ereignissen basiert?

Macht es uns mehr Spaß, wenn ein Film auf wahren Begebenheiten basiert?

Warum erzählen wir überhaupt Geschichten?

Schon seit Anbeginn der Menschheit ist die Narration von Geschichten ein wichtiger sozialer und kultureller Baustein zur Vermittlung von Wissen von einer Generation zur nächsten (Totzke, 2018). Die Geschichts- und Literaturwissenschaften beschäftigen sich damit, eine Differenzierung zwischen realen Ereignissen, also faktischen Begebenheiten und künstlichen, also fiktionalen oder imaginären Strukturen von Erzählungen zu ziehen (Meuter, 2011).

Eine Erzählung im Medienpsychologischen Kontext können sowohl Bücher, Artikel, Serien oder Filme sein. Dabei soll eine Erzählung eine „Repräsentation eines Ereignisses oder einer Reihe von Ereignissen“ sein, welche durch fundamentale Mechanismen und Regeln erklärbar sind (Busselle & Bilandzic, 2008). Wenn wir von unserem gestrigen Tag erzählen, so gelten die physikalischen Gesetze unserer Realität. Aber wenn wir einen animierten Film der Pixar Studios schauen, dann könnten zum Beispiel auch sprechende Tiere zur selbstverständlichen Gesetzmäßigkeit gehören.

In der Psychologie und Pädagogik wird verstärkt die Auffassung vertreten, dass die anschauliche mediale Kommunikation von Geschichten wichtig für das Lernen und die Sozialisation sind. Aus ausgedachten fiktionalen Welten, können wir wichtige Lehren ziehen. Seien es die Märchen, welche uns sagen wir sollen unsere Suppe essen und nicht alleine durch den Wald laufen. Oder sei es, dass wir als Kind mit der Puppe spielen. Durch die Nachahmung der Erwachsenen bereiten wir uns intuitiv auf das spätere Leben vor. Wir nehmen eine fiktive Rolle ein und lernen dadurch lebenswichtige Fähigkeiten allein durch unsere geistige Vorstellungskraft. Und aus der spielerischen Kindheit wird schließlich der Ernst des Erwachsenenlebens. (Totzke, 2018)

Was löst Fiktion in uns aus?

Ich gehe sogar soweit zu behaupten, dass der Mensch nur dadurch seine Stellung in der Natur einnehmen konnte, weil er in der Lage ist, sich fiktionale Situationen vorzustellen. Wir können dadurch vorausplanen und lernen, indem wir uns noch nie gesehene oder erlebte Geschichten ausdenken und die Konsequenzen unseres Handelns antizipieren. Turner und Kollegen behaupten, wir könnten ohne imaginäre Einbildungskraft bestimmte kognitive Funktionen gar nicht entwickeln. Zudem glauben Sie, dass fiktionale Geschichten wie Serien und Filmen uns dabei helfen, unsere soziale Intelligenz und Kompetenz zu trainieren (Turner, Hetherington, Turner, & Kosek, 2015).

Die Fiktion kann uns emotional genauso stark berühren, wie reale Ereignisse. Auch wenn wir uns ein Szenario nur ausdenken oder erzählt bekommen, so passen wir unsere emotionale Reaktion an. Ebenso fühlen wir mit unseren Lieblingscharaktären in Film und Fernsehen mit, denn wir sind empathisch und dadurch ein Teil der Geschichte.

Wir würden wahrscheinlich genauso mit Aaron Ralston mitfiebern, wenn sein Charakter frei erfunden wäre.

Man könnte annehmen, dass der Zuschauer eines Films stärkere emotionale Reaktione hat, wenn die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht. Es zeigte sich jedoch, dass die emotionale Reaktion auch bei fiktionalen Geschichten überraschend stark ist (Ebert & Meyvis, 2014). Studien zeigten, dass wir keinen Unterschied darin sehen, ob wir in den Nachrichten eine reale Person in Gefahr sehen, oder einen Protagonisten in einem fiktionalen Film. Wir sind uns zwar bewusst, dass die Geschichte ausgedacht ist, aber unsere emotionale Reaktion ist die gleiche. (Dadlez, 2010)

Wie konstruieren wir diese fiktiven Welten?

Aber unsere Einbildungskraft hat ihre Grenzen und diese sollten auch von den Filmemachern für die Geschichten beachtet werden. Wenn diese Grenze durch eine außergewöhnliche Lücke oder Wendung in der Erzählung überschritten wird, dann kann die gesamte Geschichte unglaubwürdig werden. Beispielsweise passen interstellare Reisen und Lichtschwerter in das Star Wars Universum, aber wenn Yoda plötzlich ein musikalisches Debut aufführen würde, wäre das zu auffällig. Solche Ausreißer versetzen uns zurück in die Realität, in den Kinosessel oder auf die heimische Couch.

Umso besser unsere Vorstellungskraft wirken kann, desto präsenter fühlen wir uns in das Geschehen hineinversetzt. Seit der Wiederkehr der Virtual Reality wird auch öfter von dem Begriff Immersion gesprochen. In einer 3D Szene fühlen wir uns noch mehr präsent, als in einer 2D Szene. Die Immersion ist das Erleben einer fiktionalen oder virtuellen Welt. Je mehr die fiktionale Welt in sich stimmig scheint, desto mehr erlauben wir uns darin einzutauchen. Eine höhere Immersion kann unser Unterhaltungerleben noch mehr unterstützen und zu stärkeren Emotionen beitragen. Das stärkere Präsenzgefühl hat auch zur Folge, dass wir die Inhalte besser wahrnehmen und uns danach besser erinnern Dörner, Broll, Grimm, & Jung, 2013).

Ähnlich wie die Immersione zeichnet sich die Transportation dadurch aus, dass man das Bewusstsein über das eigene Selbst und die Anwesenheit in der wirklichen Welt verliert. Diese wird durch die inhaltichen Elemete der Narration ausgelöst und weniger durch die bildliche Darstellung. Der „scheinbare Transport“ und das totale Verlorengehen in einer Erzählung kann durch das transportation-imaginary model erklärt werden. Die Forscher Green und Brock beschreiben diese Erfahrung so, dass „all die mentalen Systeme und Kapazitäten einer Person sich auf die Geschehnisse in einer Erzählung fokkusieren“. Außerdem verlieren wir das Zeitgefühl und wirken abwesend, weil wir unsere direkte Umwelt nicht mehr wahrnehmen und total in der Erzählung gefangen sind. Unser Spaß an der Erzählung wird nicht dadurch gemindert, dass wir wissen, dass es frei erfunden ist (Busselle & Bilandzic, 2008).

Aber als Folge dessen, dass unser Präsenzgefühl gemindert wird, kann auch unser Unterhaltungserleben leiden (Turner, Hetherington, Turner, & Kosek, 2015). Dabei darf die Fiktion aber nicht zu komplex werden, denn wir können Erzählungen nur genießen, wenn wir der Geschichte noch folgen können. Das bedeutet also, dass auch ausgedachte Geschichten einen grundlegenden Bezug zu unserer wahren Welt haben müssen. Meist ist das die Art wie Menschen oder Charaktäre denken und handeln. Auch in einer Welt von sprechendem Spielzeug und Autos, wie bei Toy Story oder Cars, handeln die Charaktäre sehr menschenähnlich. Durch diesen Bezug zur Realität können wir über die physikalische Unmöglichkeit hinwegsehen und der Geschichte folgen. Wir stellen in unserem Kopf dazu einfach ein Paralleluniversum vor.

Sprechendes Spielzeug gehört nicht zu unserem Alltag. Da die Figuren in Toy Story aber denken und handeln wie Menschen, können wir einen Bezug zu ihnen aufbauen und über die Unmöglichkeiten hinwegsehen.

Wie das mentale Modell funktioniert

Das fiktionale Universum, das reale und imaginäre physikalische Gesetze hat nennt man auch mentales Modell. Dieses Hintergrundmodell bauen wir uns mental, mithilfe der Informationen, welche wir im Laufe der Geschichte bekommen. Sind diese Informationen in sich stimmig, dann passen die Handlungen der Charaktäre zu unseren Erwartungen. Buselle vergleicht das mit einem mentalen Modell über die Funktion eines Automotors: Jeder hat eine grobe Vorstellung davon, wie die Teile in einem Motor zusammenspielen, um am Ende die Kraft auf die Reifen zu übertragen. Obowhl wir die einzelnen Mechanismen nicht von außen sehen, können wir uns mit dem gesamten Bild zufrieden geben. Würde man nun einen Motor studieren, und jedes Zahnrad an seinen Platz setzen, so würde es von außen trotzdem gleich aussehen.

Auch während des Verlaufs einer Erzählung bekommen wir kleinste Informationsfetzen, welche wir in das Getriebe der Erzählung einsetzen. So ergeben die fiktiven Gesetzmäßigkeiten im Gesamten Sinn und wir können uns auf die Geschichte einlassen. Die Zusammenhänge und möglichen Erklärungen sind dann unserer Fantasie überlassen, oder werden im Laufe der Erzählung erklärt. Da die Autoren nicht jedes Detail in ihrer Erzählung wiedergeben können, hilft noch ein weiteres Stilmittel: Die Schemata, welche uns bereits durch wenige Informationen, beispielsweise den ersten Anblick, viele Informationen in den Sinn rufen. Schemata werden durch unsere Erfahrungen gebildet und sind sehr wichtig, um eine Situation zu erkennen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel die typische Science Fiction Musik oder die typisch dunklen Gassen im Krimi aktivieren in uns bestimmte Erfahrungen und damit auch Erwartungen an die Natur der Handlung. Verschiedene Genres besitzen ihre typischen Erzählunstruktur, Schauplätze und Charaktäre (Busselle & Bilandzic, 2008).

Oft erkennen wir an dunkle Farben ein Schema für die Bösen. Zusätzlich spielt beim Auftritt von Darth Vader die typische und immer gleiche Musik. Solche Stilmittel geben uns rundum Informationen, noch bevor wir ihn wirklich erblickt haben.

Die Erzähler müssen dann darauf achten, dass die Informationen sich nicht widersprechen. Wenn die Szene im Berlin der 60er Jahre spielt, so gibt es noch keine Smartphones. Solch einfach erscheinende Regeln müssen aber in jeder Szene und für alle Handlungen eingehalten werden. Erklärungen, welche sehr stark von der Realität abweichen, sollten dann nicht zu oberflächlich sein oder uns in Unsicherheit schwelgen lassen. Denn wenn wir dem mentalen Modell einer Geschichte mehr Glauben schenken, dann können wir uns mehr damit beschäftigen und Spaß haben (Busselle & Bilandzic, 2008). Schlussendlich lässt sich folgern, dass wir eine Mischung aus Realität und Fiktion suchen. Die physikalischen Gesetze der ausgedachten Welten müssen in sich genommen Sinn ergeben und zudem noch einen kleinen Bezug zur Realität haben. Auch wenn es Magie und sprechende Tiere gibt, verliert die Geschichte für uns nicht an Unterhaltsamkeit. Im Gegenteil, wenn unsere Fantasie durch ein gutes mentales Modell angeregt wird können wir die gleichen Emotionen durchleben, als ob wir uns selbst in der Geschichte befinden. Ob die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht oder frei erfunden wurde, wir können sogar so sehr mitgerissen werden, dass wir uns selbst und unseren Körper für kurze Zeit vergessen. Wenn wir dann sogar noch unsere kindliche Neugier behalten, können wir aus Fiktionen noch etwas für unser eigenes Leben lernen.